近年、就職や転職先として大学職員を目指す人は少なくありませんが、ネット上では「大学職員はやめとけ」という否定的な意見も散見されます。

その背景には、少子化による大学経営の将来性への不安があります。

そのほかにも、専門スキルが身につきにくくキャリアの幅が広がりにくいこと、職場ストレスなど様々。

この記事では、大学職員はやめとけと言われる理由や実態について詳しく解説します。

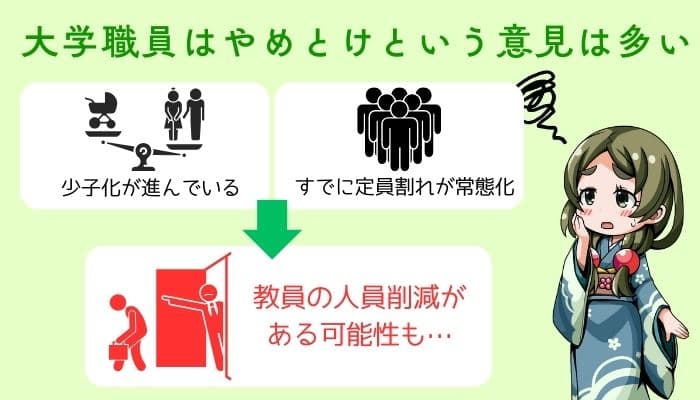

大学職員はやめとけという意見は多い

インターネット上で「大学職員はやめとけ」という否定的な意見を目にすることは珍しくありません。

原因は、少子化による大学経営の先行き不安、業務を通じて得られる専門スキルの乏しさ、そして職場の人間関係や組織体質によるストレスといった要素です。

これらは単なる一部の意見ではなく、教育業界全体が抱える構造的な課題とも密接に関わっています。

少子化による大学経営の将来性

日本では18歳人口の減少が続き、文部科学省の統計によれば2020年代半ば以降はさらに減少スピードが加速すると予測されています。

文部科学省の「学校基本調査」によると、2024年の18歳人口は106.3万人ですが、2036年には94.2万人と、11.4%の減少が見込まれています

参考:リクルート進学総研

すでに地方の私立大学を中心に定員割れが常態化しており、経営改善のための学部統合、学科再編、さらには人員削減といった施策が取られるケースも珍しくありません。

残念ながら、大学進学者数は2026年以降減少に転じる予測なのだ。

参考:文部科学省高等教育局

こうした経営環境の変化は教員だけでなく職員の雇用にも影響を与え、特に若手層の間では「本当に定年まで安定して働けるのか」という不安が高まっています。

かつては“安定職”と見なされていた大学職員の地位が揺らぎつつあることが、「やめとけ」という意見の根底にあるのです。

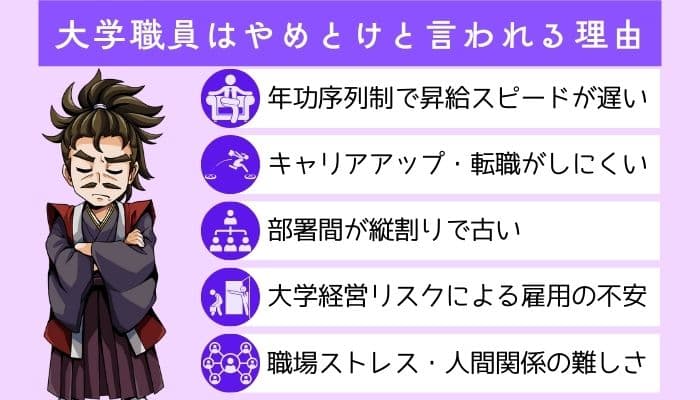

大学職員はやめとけと言われる主な理由

大学職員という仕事は安定したイメージが強く、福利厚生や労働環境の良さから志望する人も多い一方で、現場ではデメリットとして語られる点も少なくありません。

大学職員は特に以下のデメリットが多く挙げられます。

- 年功序列に基づく昇給の遅さ

- キャリアアップのしにくさ

- 組織内の縦割り体制による意思決定の遅延

- そして大学経営リスクに起因する雇用不安

- 職場ストレスや人間関係の難しさ

年功序列制と昇給スピードが遅い

多くの大学では、公務員に近い給与体系を採用しており、年齢や勤続年数に応じて昇給する「年功序列」が基本です。

安定性という意味ではメリットですが、成果を出しても急激な昇給や昇進は難しく、若手職員のモチベーション低下につながることもあります。

また、管理職ポストの数が限られているため、昇進のチャンス自体が少ないという構造的な課題もあります。

良くも悪くも昔の日本の企業のような文化だ。

実力があっても出世しにくい。

キャリアアップや転職がしにくい

大学職員の業務は、学生対応や学内事務、教員サポートなど、大学という特殊な組織内で完結する内容が多いです。

そのため、大学職員の仕事で得られるスキルは他業界で直接活かすことが難しいです。。

結果として、転職市場での評価が高くなりにくく、キャリアアップを目指す場合は資格取得や自主的なスキル習得が必須となります。

仕事内容はルーティンワークでほとんどスキルというものが身につきません。学びというものもほとんどありません。

引用:Yahoo知恵袋

また、長く働いた大学職員の異業種への転職では年齢がネックになることもあり、「大学職員から次のステップへ」が難しいと感じる人も少なくありません。

「キャリアの閉鎖性」は長期的な視野で見たときに大きなデメリットとなります。

部署間が縦割りで古い

大学は部署ごとに明確な業務分担があり、学務、総務、経理、入試、国際交流など、担当範囲が厳密に分かれています。

業務の縦割り構造は専門性を保つ一方で、他部署との連携が取りにくく、意思決定や対応が遅れる原因になることがあります。

特に新しい取り組みや改善策を導入する際、複数の部署や教員会議を経なければならず、承認プロセスに時間がかかります。

結果、変化への対応が遅れ、外部環境の変化に柔軟に適応しにくいという組織的弱点につながります。

タックルや不正問題を起こした某大学の謝罪会見を見ているとわかるのだが、閉鎖環境にいたことがよくわかる。

大学経営リスクによる雇用の不安

少子化の影響で入学者数が減少し、多くの大学が経営面での厳しさに直面しています。

文部科学省の「学校基本調査」によると、2023年度時点で私立大学の約53%が定員割れを起こしており、経営改善や再編の動きが広がっています。

こうした環境では、人件費削減や契約職員の雇止め、業務外注化が進む可能性も否定できません。

すでに大学職員は契約社員も多いのは事実よ。

先細りが確定しているからね…。

かつては「安定職」とされた大学職員も、今や経営状況次第で雇用の安定が揺らぐ時代となっており、この点は将来を考える上で大きな懸念材料です。

職場ストレスや人間関係の難しさ

大学は教員と職員が異なる役割を持ちながら協力して運営されていますが、立場の違いが意思疎通の難しさや摩擦を生む原因になることがあります。

さらに、部署ごとに業務範囲が細分化され、縦割り体制が強いことから、情報共有や連携がスムーズに進まない場面も少なくありません。

人間関係においては、長期間同じ部署で働くことが多いため、関係が固定化しやすく、相性が合わない場合は長期的なストレスにつながります。

割と人間関係が固定化しやすい。

トラブルが頻発しやすい環境ではある。

また、派閥や内部政治といった組織特有の力学が存在することもあり、業務以外の部分で精神的な負担を抱える職員もいます。

このような職場環境の特性が「働きにくい」と感じさせる大きな要因になっています。

大学職員のメリットとやりがい

大学職員の仕事には、安定性や福利厚生の充実、働きやすい環境など、民間企業では得がたい多くの魅力があります

さらに、教育や研究を支えるやりがい、家庭や子育てとの両立のしやすさも備わっており、長期的に働き続けたい人にとって理想的な職場の一つです。

安定した待遇と福利厚生

文部科学省の「国立大学法人等の役職員の給与水準(令和5年度)」によると、国立大学法人の事務・技術職員の平均年収は約588万円です。

参考:国立大学法人及び大学共同利用機関法人の役職員の給与等の水準

私立大学も同様に高水準の傾向があり、住宅手当・扶養手当・通勤手当のほか、学内施設(図書館・体育館・食堂)利用や学費減免など大学特有の福利厚生が整っています。

傾向として、高給かつ福利厚生が充実している大学が多いのだ。

大学職員の福利厚生は長期的な生活設計を支える大きな魅力でね。

ワークライフバランスの良さ

国立大学法人職員は、完全週休二日制に加え、祝日・年末年始・夏季一斉休業などを含め年間休日が120日を超えるケースが一般的です。

さらに文部科学省の勤務時間制度に関する通知に基づき、年次有給休暇の計画的付与や夏季休暇取得制度が整備されています。

外部リンク:国立大学法人等人事給与マネジメント改革に関するガイドライン

大学は繁忙期と閑散期が明確に分かれているため、計画的に長期休暇を取得しやすく、プライベートと仕事の両立がしやすい職場環境といえます。

教育・研究を支えるやりがい

大学職員は、学生や教員が最大限の成果を上げられるよう裏方として支える存在です。

入試や奨学金事務、国際交流、研究費管理、キャリア支援など、大学職員の業務内容は多岐にわたります。

特に国立大学では、文部科学省や科学技術振興機構(JST)が推進する研究プロジェクトの事務管理に関わることもあり、学術の発展に直接貢献できるやりがいがあります。

社会の役に立つ仕事であることは間違いないのね。

自分の業務が学生の進路成功や研究成果につながる達成感は、他の職種では得がたい魅力です。

子育てや家庭との両立のしやすさ

国立大学法人は、文部科学省の方針に基づき、産前産後休暇・育児休業・短時間勤務制度などを整備しています。

外部リンク:文部科学省女性職員活躍と職員のワークライフバランスの推進のための取組計画

多くの大学で、子どもが小学校3年生になるまで時短勤務が可能であり、在宅勤務制度や時差出勤制度も導入されています。

また、学内に保育施設を持つ大学もあり、仕事と育児の両立がしやすい環境ですこうした制度は男女問わず利用でき、家庭の事情に応じて柔軟に働ける点が大きな魅力です。

大学が働きやすい環境であるってことは間違いないのよね。

一般企業でココまで福利厚生が整っていることってないもの。

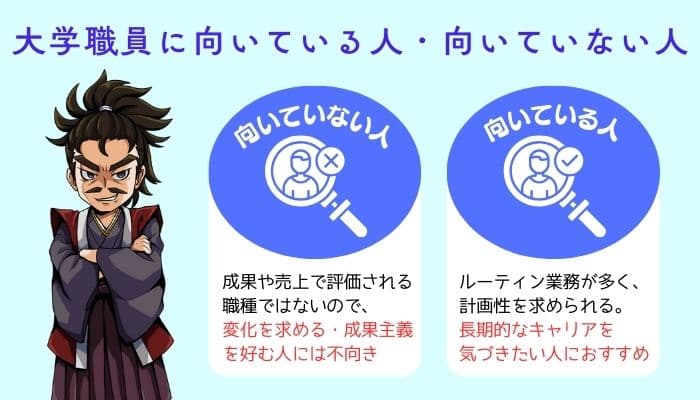

大学職員に向いている人・向いていない人

大学職員の仕事は安定性や社会的意義がある一方で、組織文化や業務特性に適応できるかどうかが長期的な働きやすさに直結します。

結局メリットとデメリットがある。

向いてるかどうかはその人によるのだ。

大学職員に向いていない人の特徴

大学職員は、営利企業のように成果や売上で評価される職種ではなく、組織全体の合意形成やルール遵守が重視されます。

そのため、スピード感を持って自己判断で物事を進めたい人や、成果主義の環境を好む人には不向きです。

さらに、部署異動や業務内容の変更が多い場合もあり、専門性を一つに絞って極めたい人には合わない場合があります。

向いている人の特徴

大学職員に向いているのは、チームで協力しながら物事を進めることにやりがいや安心感を持てる人です。

学生や教員をサポートするためには、円滑なコミュニケーション能力や調整力が不可欠であり、人との関わりを大切にできる性格が強みになります。

また、業務は年度ごとのルーティンが多く、計画性や丁寧さを持って取り組める人に向いています。

さらに、国立大学や公立大学では安定した雇用が見込めるため、長期的なキャリアを一つの組織で築きたい人に適しています。

教育や研究という社会的に意義のある分野に携わるため、成果が数値ではなく学生や学術の成長として現れることに喜びを感じられる人は、大きなやりがいを感じながら働けるでしょう。

結局大学職員はやめておいた方がいいのか

大学職員は安定性や社会的意義のある職業ですが、全員にとって最適な仕事とは限りません。

「やめとけ」という意見が出る背景には、組織特有の文化やキャリアの閉鎖性といったデメリットがある一方で、それを上回る魅力を感じる人も多くるということです。

結局のところ、大学職員が自分に向いた仕事かどうかが重要となります。

大学の懸念点である少子化は現在では歯止めが効いていませんが、実力主義の導入や評価制度の改善は進めている大学も少なくなありません。

安定した環境で働きたいという人にはあまり良くないことかもしれないが…。

とはいえ、大学職員の仕事が安定性や福利厚生が優れているという傾向は変わりません。

コメント